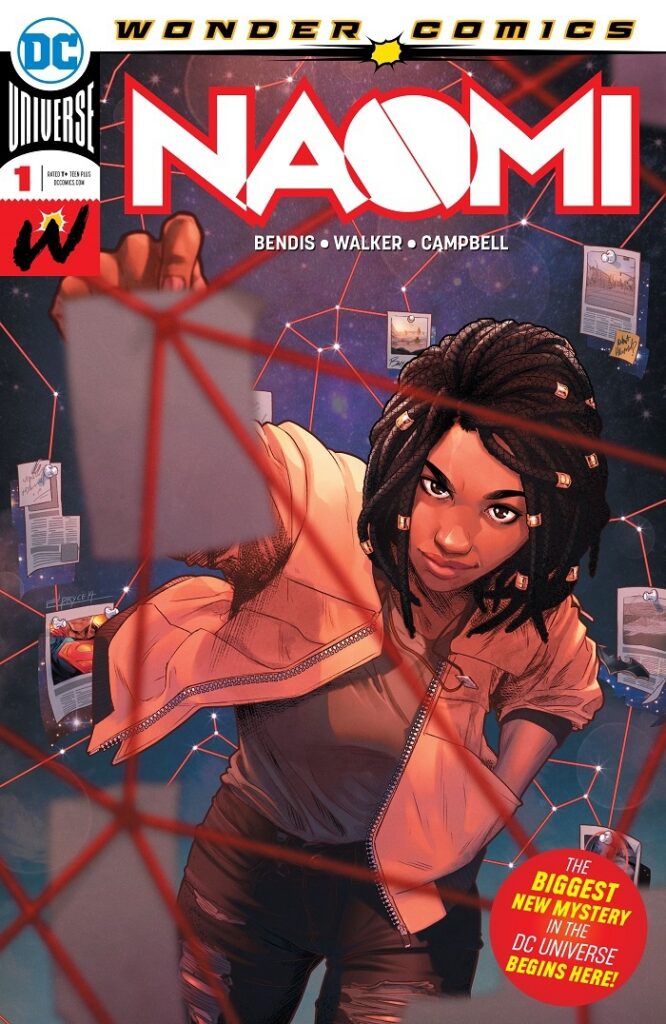

DCのコミックを原作にしたThe CWの新シリーズ。

主人公のナオミ・マクダフィって、マーベルで長年仕事をしていたライターのブライアン・マイケル・ベンディスが数年前にDCに移ってきてから生み出したキャラクターで、アメコミファンのあいだでも知名度はそんなに高くないんじゃないかな。個人的にベンディスの作品が好きでないことは以前に書いたが、マーベルではヒーローよりもヴィランの描写に偏重気味であった彼のライティングも、ヒーローが神々しいDCにおいてはそれが中和されて、思ったよりも良い作品を出していると思うのです。

その彼による「NAOMI」は6話のリミテッドシリーズとして始まり、アメリカの田舎町に住む心優しい少女ナオミが、自分に秘められたパワーが覚醒したことで、自分の生い立ちの秘密に迫っていくという内容だったような。スーパーヒーローとして目覚めたナオミ(別名パワーハウス)は頑丈で空が飛べてエネルギーブラストを発射することができるという実に無敵のキャラクターで、なんかベンディスの「ぼくのかんがえた最強キャラ」といった感じ。とはいえ大御所のベンディスのゴリ押し(?)により最近はジャスティス・リーグにも加入して、スーパーマンやバットマンと肩を並べる存在になってしまった。

それで今回のTVシリーズだが、第1話はコミックの内容と概ね同じで、ナオミの住んでいる街でスーパーマンがヴィランと闘ったことがきっかけでナオミの体に変調が起きはじめ、街に住む謎のイレズミ男から彼女の出生の秘密を聞き出そうとする…というあらすじ。ナオミが原作に比べてもっと知的で陽キャラっぽい(世界で3番目に人気のあるスーパーマンのファンサイトの運営者だそうな)ほか、ナオミの住む街に軍事基地があり、彼女の養父を含む軍の関係者がずいぶん多いことが強調されていた。

小さな街のスーパーヒーローの女の子、という点では同じくThe CWの「STARGIRL」によく似ているけどあちらは原作者のジェフ・ジョンズが脚本でも関わっているのに対し、こっちはベンディスがプロデューサーとして名を連ねるのみで、映像化にはエイヴァ・デュヴァーネイが積極的に関わっているみたい(第1話の脚本は彼女だが監督は別の人)。デュヴァーネイといえばDCの「ニュー・ゴッズ」の映画化を降板してこっちのシリーズに関わった人でして、そもそも歴史の浅いキャラクターだしベンディスよりもデュヴァーネイの意向が強く反映された内容になっていくのかな?

黒人の少女の物語であり、デュヴァーネイが関わってることなどから、放送前から「こいつはWOKEな作品だ!」(日本流に言えば「ポリコレに配慮した作品」)と叩いてる連中も例によっているようだけど、そんなもの実際に観てみないと分からないでしょ。とはいえ原作の知名度もあるわけではなく、キャストもあまり有名どころがいるわけでもないようなので、いろいろ頑張らないと長続きするのは難しいかもしれない。