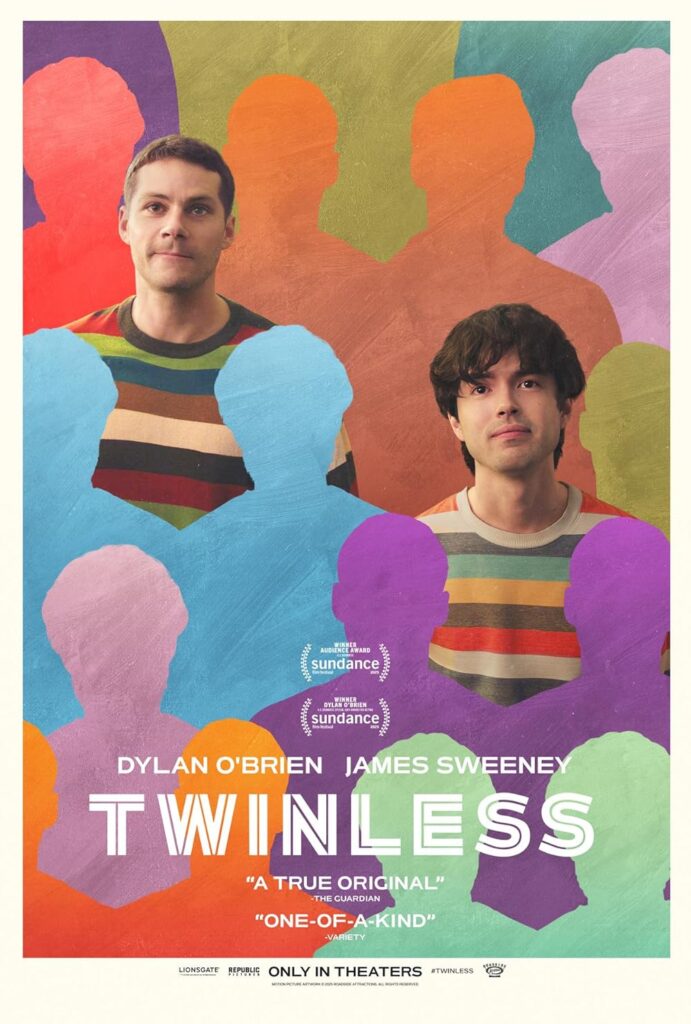

昨年よい評判を目にしていたサンダンス映画。以下はネタバレ注意。

双子の兄弟のロッキーを交通事故で亡くしたローマンは、悲しみを和らげるために自分と同様に双子を亡くしたセラピーグループに参加し、そこでデニスというゲイの男性と知り合う。ローマンはストレートだがロッキーがゲイだったので彼はデニスに親近感を抱き、二人はすぐに仲良くなる。しかし実はデニスはロッキーのかつての恋人であり、彼のことが忘れられなかったために自分にも双子がいたという嘘をついてグループに参加し、ローマンにロッキーの面影を感じるのだった…というあらすじ。

あらすじだとストーカーもののホラーに聞こえるかもしれないがそんなことはなくて、本国だとブラックコメディという紹介も見かけるが、もっとしっとりしたクィアロマンスものだった。デニスは愛していたロッキーの姿をローマンに投影し、ロッキーと疎遠だったローマンは彼の生前の様子をデニスを通じて知る。自分でない人間と自分のアイデンティティの境界が曖昧になっていく過程は、初期のポール・オースターの小説みたいだった。

主演はディラン・オブライエンで、なんかやけに筋肉がついた体を見せつけてくれるのだけど、実質的な主人公は監督・脚本も務めるジェームズ・スィーニーが演じるデニスで、虚構の双子を作り上げてまでローマンに近づいていく心の葛藤が話の中心になっている。スィーニー自身がゲイだそうで、いろいろ現実に基づいているんだろうな。あとはローマンとケンカしてばかりの母親をローレン・グレアムが演じてました。

デニス(アジア系)が大阪生まれで、ローマンも東京に暮らしてたという設定になっているものの、両者の話す日本語がグダグダだったのには苦笑したが、ちょっと不思議な設定の、余韻の残る作品だった。