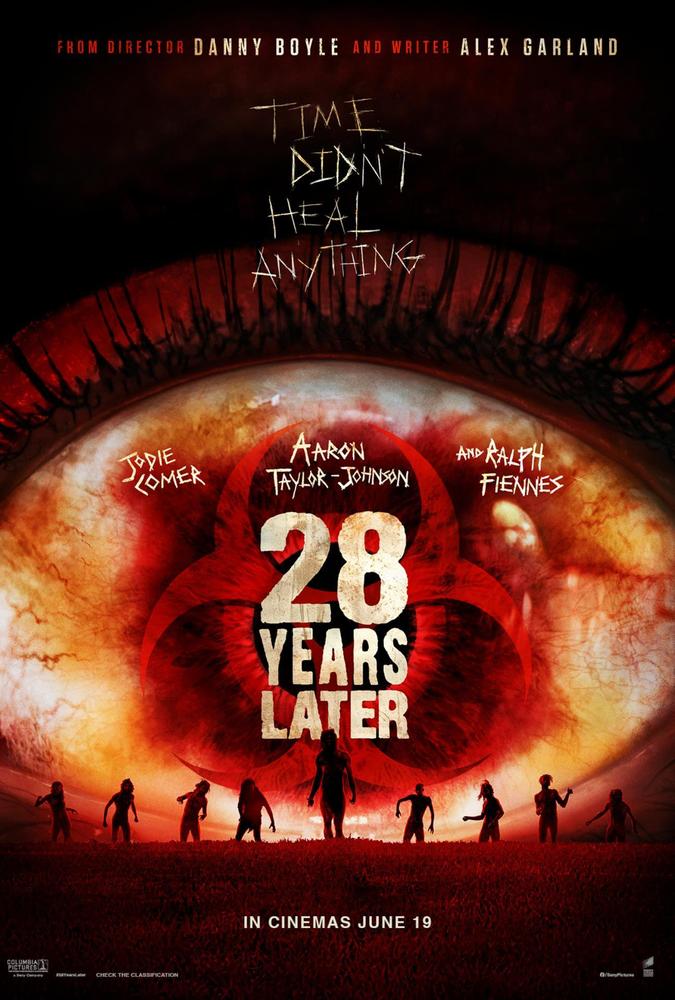

アカデミー賞を受賞してるので決して評価されてないわけではないのだろうが、ダニー・ボイルって扱うジャンルが幅広すぎるせいかあまり玄人好みされてない印象があるけど、個人的には彼の撮影・編集・音楽のセンスって非常に優れたものがあると考えるのです。今回も音楽こそ控えめだけど(でも予告編のキプリングの詩の朗読は見事だった)、iPhoneで撮影されたという映像は美しいし編集も効果的で、それだけでほかのゾンビ映画と一線を画しているのでは。

- 内容は当然「28日後…」の続編なのだが、あれから28年も経ってるので世界観もずいぶん変わっている。「28週後…」のラストもしれっと受け流されていて、さらに言うと「28日後…」の最後、感染者たちはいずれ食物が無くなって自滅するという設定はどうなったんだ。あと28年も経つと感染者たちも高齢化問題が出てきて後継不足になりそうな気がするが、そういうことを考えるのは野暮というものでしょう。

- 内容的には「28日後…」よりも、親を助けるために奮闘する子供という設定は、同じくダニー・ボイルの「ミリオンズ」に通じるのでは。じゃあファミリー向け映画なのかというとそうではないですが。

- 「28日後…」は無人になった大都市ロンドンの描写が衝撃的で、いまだに続くゾンビ映画ブームのきっかけとなった偉い作品なのだが、今回はそうした文化ギャップ?の要素はないし、3部作の第1作ということで話が薄いといえば薄いのだが、これから謎が明かされていくことに期待しましょう。登場人物がすべて白人だったというのも、なんか暗い秘密が控えているのだろうか。

- アーロン・テイラー=ジョンソンはマッチョになってから演技が雑になった感があってまり好きではない一方で、ジョディ・カマーが相変わらずいい演技していて救いになっている。レイフ・ファインズはここ1年で「教皇選挙」に「THE RETURN」にこれと、忙しい人ですね。数日前に見た「罪人たち」にも出てた役者が登場したのは驚いたが。

- 文章では説明しづらいけど、映像と編集が巧みでストーリーを補っていて、ダニー・ボイルの本領発揮という感じ。早く次が観たい。