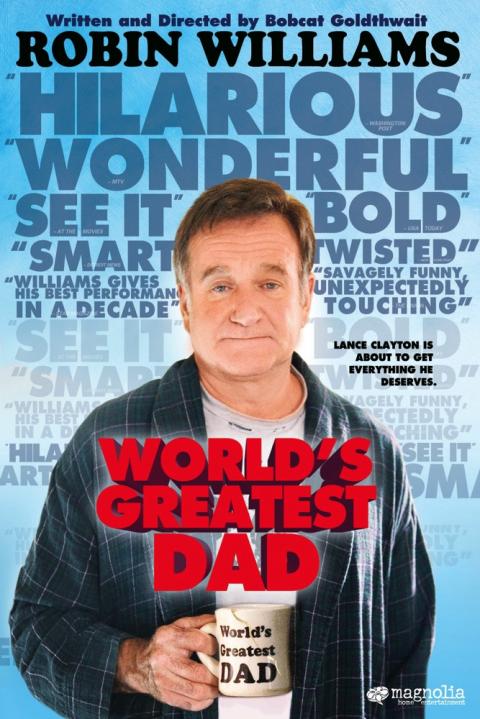

とても真っ黒なコメディだったよ。リチャード・ケリーがプロデューサーに名を連ねているけど、むしろウェス・アンダーソンの作品をさらに意地悪にして、サントラをブリティッシュ・ロックからAORに差し替えたらこうなるかな、といった感じの作品だった。

主人公のランスは人気作家になることを夢見る高校教師だったが今まで書いた小説はすべて出版社に拒絶され、高校で担当する詩のクラスも人気がなくて生徒がほとんどいないという有様だった。おまけに彼が一人で育てている息子のカイルは口の汚い問題児でランスに反抗的な態度をとってばかりで、病気といっていいくらいに性的なものに興味を持っていた。いちおうランスは同僚の教師とつきあっているものの、彼よりずっと人気のある別の教師に彼女をとられそうになり、自分のクラスは廃止されそうになり、カイルは特殊学級に入れられそうになるという最悪の状況になっていたある日、カイルが不慮の恥ずかしい事故で死亡してしまう。彼の死因を隠そうとしたランスは息子が自殺したことに見せかけ、即興で彼の遺書を書き上げる。ところがその遺書が公表されたことで高校ではカイルへの同情と人気が高まり、まるでカルト崇拝のようになってしまう。そして周囲にせがまれたランスは、カイルの「日記」を新たに書いて公表するのだが…というような話。

ランスを演じるロビン・ウィリアムズって映画では失敗作のほうが多い気がするけど、「フィッシャー・キング」とか「インソムニア」とかでたまに見事な演技を見せてくれてるわけで、この作品でもウソを心に抱えて生きる主人公を好演している。顔をクシャクシャにゆがめて嘆く姿とかは実のところキモいのだが、それがかえって役に深みを与えているかと。息子のカイルを演じるダリル・サバラは、「スパイキッズ」の弟がいつの間にか小太りのティーンになってたことに驚いたけど、変態のクソガキを熱演しているぞ。親に反抗的とはいえ学校で皆に人気があるわけでもなく、親と同様にルーザーであるところがポイント。この親子以外の登場人物は典型的なメガネっ娘やゴス娘とかで、みんな薄っぺらな性格しか持ってないんだけど、歌を多用した大げさな演出のおかげで、あくまでもサタイアの道具であることが明確にされるので物足りなさはなし。

監督のボブキャット・ゴールドスウェイトはウィリアムズとつきあいの長いコメディアンで、ニルヴァーナのカート・コベインとも親友だったそうな。それを知って理解したんだけど、この映画ってコベインとかマイケル・ジャクソンとかの有名人が死んだあとのカルト人気に対する痛烈な皮肉になってるんだよな。彼らが死んでから「彼は心が純粋な人だった」とか「俺は彼の1番のファンだぜ!」とか言っている人がいるけど、お前ら本当に彼らのこと分かってんのかよ、という皮肉が込められているという。ニルヴァーナのベースだったクリス・ノヴォセリックがチョイ役で出ているのもこれと関係しているのではないかと。

題材が題材だけにちょっと後味の悪いコメディではあるものの、笑えるところは笑えるし、上記のような皮肉も込められていてなかなか興味深い映画であった。