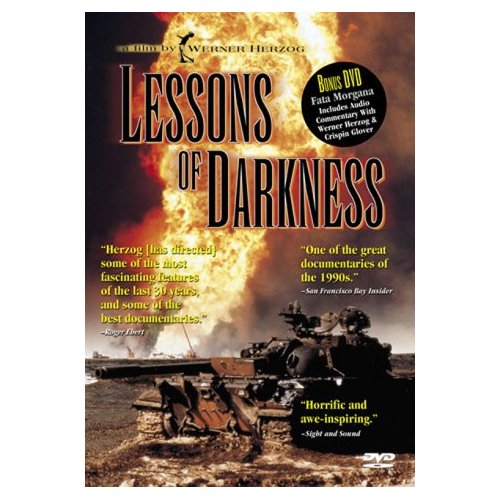

ヴェルナー・ヘルツォークの1992年の作品「LESSONS OF DARKNESS」を観た。

これはこないだの「THE WILD BLUE YONDER」と似たコンセプトの作品で、地球にやってきた宇宙人が人間たちのことを観察するという内容のもの。ヘルツォーク自身はこれはSF作品だと言ってるようだけど宇宙人たちが登場するわけでもなく、ナレーションもごくわずかで実際にはドキュメンタリーに非常に近いものになっている。

そして話の舞台となるのは第一次湾岸戦争後のクウェートおよびイラク。一面が茶色い砂漠のなかで爆撃によって破壊された巨大アンテナ、流出した原油によってできた湖、イラク軍の拷問の器具などが、オペラ音楽にのせて淡々と映されていく。話の後半は油田での消火活動にあたる人々に焦点があてられ、原油が雨のように降り注ぎ巨大な火柱が吹き荒れるなか、黙々と作業を続けていく消防士たちが登場する。

これらの映像は、戦争という惨事によって生み出されたとはいえ、実のところ非常に美しい。単なるドキュメンタリーもしくはプロパガンダ映画とは明らかに異なった作品なんだが、ヘルツォークがこれを通じて何を訴えたかったのかを理解するのは難しいかも。最後に消防士たちが油田に火を放つシーンに(実際は消防活動の一環らしんだが)、「火のない生活に耐えられなかった彼らは、狂気に駆られて再び火をつけた」というようなコメントをつけることで、戦争に何度も駆られる人間の性を表したかったのかもしれない。

それにしても現在のイラクの惨状を知ってしまうと、第一湾岸戦争での惨劇がひどく他愛ないものに見えてしまうんだよな…。