またちょっとVPNをゴニョゴニョして、DCコミックス(失礼、「DCエンターテイメント」ですな)の映像配信サービス「DC UNIVERSE」に加入してみたのであります。正直なところ価格の割にはラインナップは乏しいし、コミックの読み放題サービスもちょっと使い勝手が悪いような気がしますが、「タイタンズ」「DOOM PATROL」(まだ観てない)に続く第3のオリジナルシリーズとなるこれを視聴してみたら意外と面白いのでございます。

原作は植物と人間が融合したモンスターヒーローのスワンプシングを主人公にした一連のコミックで、かつてはウェス・クレイブンが「怪人スワンプシング」として映画化しているほか、TVシリーズ、さらにはアニメシリーズなども作られており、実はよく映像化されているキャラクターだったりする。

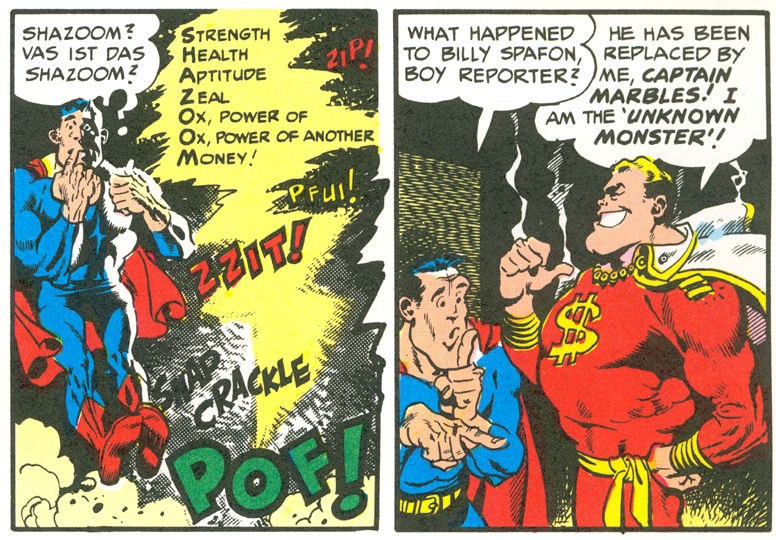

原案はレン・ウェインとバーニー・ライトソンというアメコミ界でも屈指のクリエイターたちだが、コミックが本当に有名になったのはアラン・ムーア御大が80年代初頭にライターに就いたときで、初っ端から「スワンプシングは人間と融合した植物ではなく、人間の記憶を持った植物な」と従来の設定をひっくり返し、それ以降はイギリスの魔術師ジョン・コンスタンティンが登場したり、世界の植物界を統治するパーラメント・オブ・ツリーズが出てきたり、さらにはスワンプシングが宇宙での冒険を繰り広げたりと、それはもう革新的なストーリーを繰り広げていたのであります。このコミックによってイギリスのライターたちがアメリカで活躍する機会が広がり、のちのヴァーティゴの立ち上げにつながったのは間違いないだろう。

んでこのTVシリーズのほうですが、賢明にもムーア御大のプロットは殆ど使わず、プロデューサーのジェームズ・ワンの映画を彷彿させるような、サザン・ゴシックのホラー作品に仕上がっている。

舞台は湿地帯に面したルイジアナの町マレー。そこでは植物に関連した謎の疫病が蔓延し、人々が病院に担ぎ込まれていた。マレー出身の医師であるアビー・アーケインは、疫病の原因を突き止めるために数年ぶりに故郷に戻り、そこでエキセントリックな植物学者のアレック・ホーランドと出会う。何者かが湿地に投棄している植物活性剤が疫病に関連していることを疑ったアレックは単身湿地に乗り込むが、何者かに撃たれて沼に沈んでしまう。そこで彼の体は活性剤と交わり、アレックはスワンプシングとして蘇るのだった…というあらすじ。

ただし話の主人公はあくまでもアビーであって、アレックことスワンプシングの登場はかなり抑えられている。アビーは過去に何らかの理由でマレーを離れており、いったい何があったのか?が徐々に明かされていくほか、湿地に関わる町の有力者の陰謀、さらには幽霊が出てきたりと、いろんな謎が絡み合っているのだが決して詰め込んだプロットにはならず、次はどうなるんだろうと思わせる内容になっている。

登場人物も多彩で、マット・ケーブルやジェイソン・ウッドリューといった原作でもお馴染みのキャラクターに加え、マダム・ザナドゥやファントム・ストレンジャーといった他のコミックのキャラクターも登場。かなりマイナーなブルー・デビル(の中の人)までもが登場したのは驚きました。アビーの叔父でスワンシングの宿敵であるアントン・アーケインが出てこないのが意外だが、いずれ登場するのかな。

役者はアビーを演じるのが「ゴッサム」のクリスタル・リード。有名どころでは有力者の妻をヴァージニア・マドセンが演じていたり、ジェニファー・ビールスとかが出演しています。「スター・トレック:ヴォイジャー」のティム・ラスもチョイ役で出ていたな。

製作ではゴタゴタがあったみたいで、当初1シーズン13話の予定が10話になり、さらに税金免除の見込みが間違ってた(正確な理由は不明)とかで開始直後に1シーズンでの打ち切りが決定されるなど不遇な目に遭っている。DCコミックスの虎の子作品「サンドマン」はNETFLIXに行ってしまったし、「DC UNIVERSE」自体がなんか不調なのでは?という声も出ているけど、数話みた限りではこの「SWAMP THING」かなり面白いので、今後も頑張ってDCコミックスの映像化に挑んで欲しいところです。

VIDEO