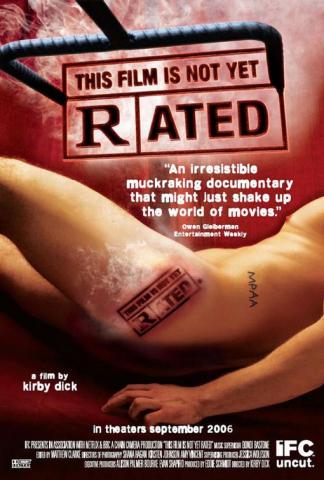

アメリカの映画界のレイティングシステムの実情を暴いたドキュメンタリー「This Film Is Not Yet Rated」(2006)を観た。日本でも最近はR-15だのPG-12だのといったレイティングが付けられた映画が増えてきたけど、アメリカではこのレイティングが商業的に非常に大きな意味を持っていて、例えば18禁指定である「NC-17」のレイティングが付けられた作品は映画館の多くが上映を拒否するし、ウォルマートなどの小売店でも販売されなくなるため、多くの映画にとって利益面での死を意味することになる。そこで製作側はどうにかより低いレイティングを得るため、再編集などを重ねて米国映画業協会(MPAA)のレイティング部門の承認を得るのに苦心するわけだ。

それでMPAAは本当にマトモな仕事をやってんの?という根本的な疑問をこの映画は追求していて、レイティング部門の元スタッフやジョン・ウォーターズ、ケヴィン・スミス、キンバリー・ピアスにローレンス・レッシグといった人たちの証言によって、MPAAの基準の不条理さが明らかにされていく。「私の陰毛を見せて何が悪いの!」と熱く語るマリア・ベロはプロだよなあ。

一応レイティングにはそれなりの基準があって、たとえば「FUCK」は侮蔑表現として1度だけ使うのならPG-13だけど2度以上使ったり性的表現として用いるとR-15になるとか、セックス描写は正常位ならR-15だけどそれ以外のポジションや腰の動きを見せるとNC-17になるとか細かく設定されてるらしいんだけど、結局のところはMPAAの気分ひとつでレイティングは決定されてしまい、インディペンデント映画よりもメジャー・スタジオの作品のほうが優遇されているとか、セックス描写には厳しくて暴力の描写には甘いなどといった事実が語られていく。彼らはアメリカの一般家庭の良俗を守るための団体だと主張しておきながら、結局は圧力団体の顔色をうかがっているという指摘もあった。

興味深いのは、このように映画に関して絶大な権力を持つ部門でありながら、トップを除いてそのメンバーの正体が明らかにされておらず、その審議の過程も製作側には一切伝えられないということ。そこでこの映画では私立探偵を雇って、レイティング部門のメンバーが誰なのかを暴いていく!まあメンバーの素顔が明らかになったところであまり意味はないかもしれないけど、彼らの家のゴミ箱をあさって審議の書類などを見つけてしまうあたりは見事(ロスでは合法らしい)。

そして最後にはこの映画自身のレイティングの審議、およびその結果(「全体のトーン」が問題だとしてNC-17指定)への再審査請求の過程が描かれている。この映画を作ったカービー・ディック(アカデミー賞ノミネート歴あり)ってこのあと何も映画をつくってないけど、まさかこの映画のためにMPAAに封殺されてるんじゃ…?相手があまりにも強大な団体であるために一矢を報いるような結果を生んでいないのが歯がゆい感じもするけど、アメリカの映画業界の現状について考えさせられる作品であった。グーグルビデオでも視聴できるよ。

ちなみに日本の現状のレイティング・システムって、あれ何か意味あるのかな?PG-12とかR-15とかつけても、いまの世の中の小学生や中学生がどれだけ(保護者の同伴なしで)劇場に足を運んでることやら。おまけに劇場で入場を拒否されても、レンタルビデオ屋では普通に借りれてるような気がするんだが(店員がレンタルを拒否してるのを見たことがない)。そもそも子供の成育の過程において、子づくりの方法や人生の残酷さなんてのは、親や学校から教えられることよりも雑誌やマンガから学ぶことのほうが大きいように思うんだが。

というわけで世の中のガキどもよ、レイティングなど無視してもっと映画を観よう!