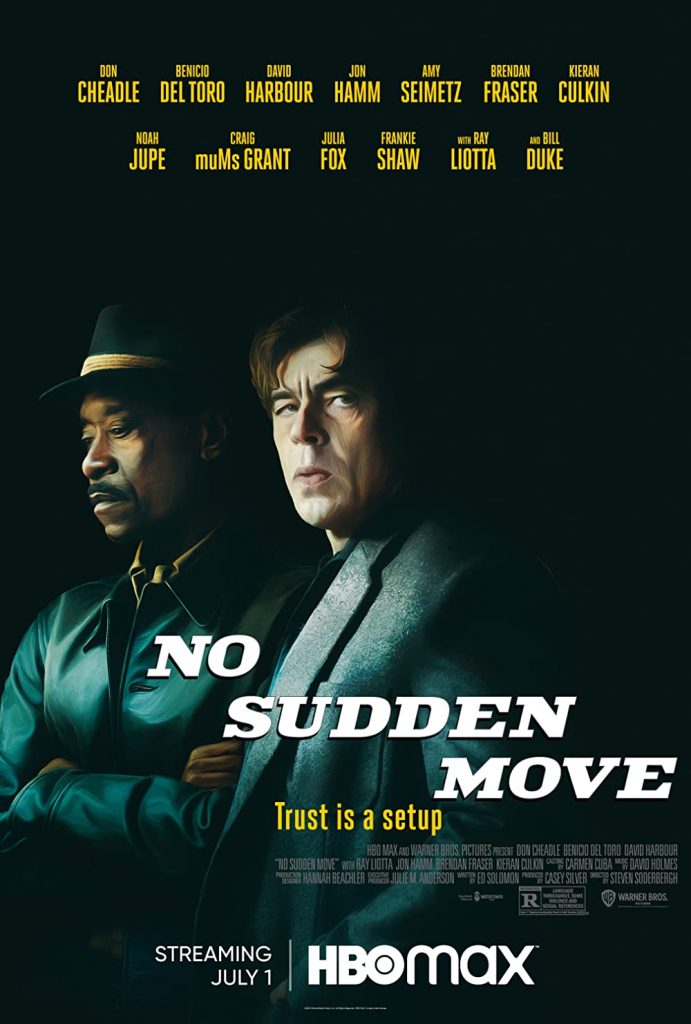

またHBO MAXに入ってだな、オリジナル作品をチェックしてるのだよ。これはスティーブン・ソダーバーグの監督作品で、例によってコロナの影響で配信ストレートになったのかな。

舞台は1954年のデトロイト。刑務所から出所したばかりのカーティスは裏社会のつてで見知らぬ男より、ロナルドとチャーリーという男たちと組んである仕事を行うように依頼される。それはある会社の経理士が会社の重要書類を持ち出してくるまで、経理士の家で家族を人質にとっておくというものだった。仕事の内容の割に報酬が良いことを不審に思いつつも引き受けたカーティスだったが、経理士が書類を入手することに失敗したことから状況は一変し、カーティスはロナルドとともに追われる身になるのだった…というあらすじ。

ソダーバーグお得意のハイスト/ケイパーものだが登場人物が多いうえにみんな腹に一物抱えた人物ばかりで、状況が二転三転するのでプロットを追うのが結構しんどい。よって「オーシャンズ」や「ローガン・ラッキー」みたいな軽快なケイパーものではなくて、もっと重厚な作りになっている。カーティスやロナルドは過去にやらかした行いのためにギャングに追われる身であり、その一方で白人のロナルドは黒人のカーティスを蔑視しているところもあり、お互いに信用しきれる仲ではない。これに経理士の家庭事情とかギャング同士の力関係とかも絡んできて、なかなか複雑な話の作品でございました。

出演者は「オーシャンズ」並みに豪華で、カーティス役がドン・チードル、ロナルドがベニチオ・デル・トロ。あとはデビッド・ハーバーにジョン・ハムにレイ・リオッタにエイミー・セイメッツにブレンダン・フレイザーなどなど、豪華で渋い面子が揃ってます。妙齢になって体型が丸くなった人が多いような。あとはノンクレジットでカメオ出演することが多いあの有名俳優がここでもカメオ出演、というか最後のおいしいところを喰ってしまっていて、あの人仕事を選ばねえなあ。

音楽もソダーバーグ作品常連のデビッド・ホームズ。広角レンズ、というか魚眼レンズを使ってるかのような撮影をしていて画面端の人物が歪んでいるのがえらく気になったのだけど、そういうところも含めて好き勝手やってるのがソダーバーグなんでしょうね。「オーシャンズ」シリーズのようなノリを期待していると肩透かしをくらうかもしれないが、良くできた作品ですよ。