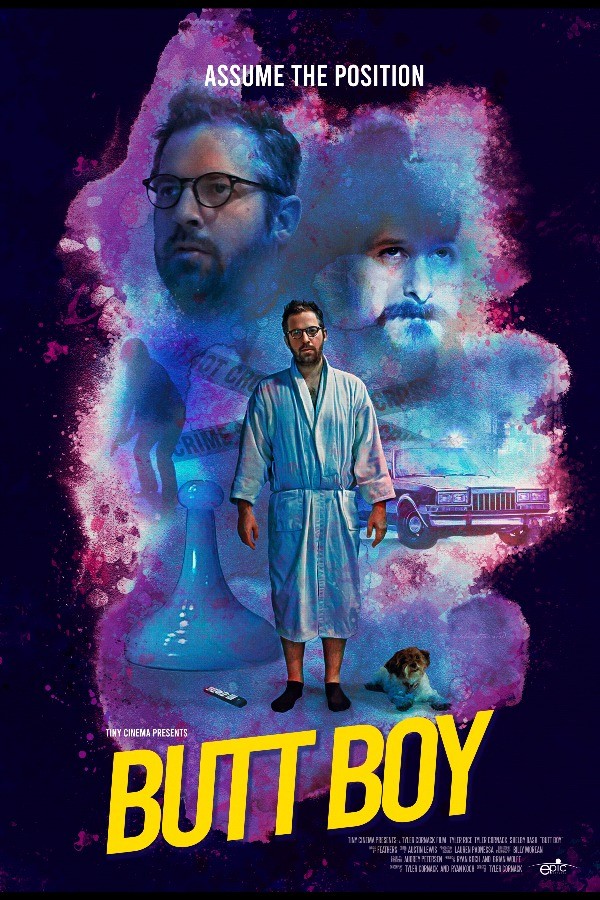

ジョン・ウォーターズ御大が昨年のベスト映画だと称賛していた作品。主人公は中年なので明らかにボーイではなくてマンなのだが、「バット・マン」という題名はいろいろ法的に問題があったのでしょう。以下はネタバレ注意。

小さなオフィスでIT係として黙々と働くチップ・ガッチェルはしがない中年男性で、妻との仲もうまく行っていなかった。そんなある日、彼は前立腺の検診を受けたことで肛門への異物挿入に目覚め、小さな文房具から始まりテレビのリモコン、さらには子犬といった大きなサイズのものまで彼の肛門は飲み込んでしまう。しまいに彼は公園にいた子供さえも飲み込んでしまうが、罪の意識に駆られて自殺を試みて失敗する。その9年後、挿入断ちをしていた彼はAAの集いでラッセルという男性と出会う。ラッセルが語るアルコールへの誘惑を聞いたチップは、再び異物挿入の魅力に取り憑かれて様々な物を飲み込み、同僚の子供までも手に(尻に?)かけてしまう。しかし偶然にもラッセルは刑事であり、ラッセルが起こした一連の事件の捜査をしていくうちにチップが怪しいと考えるのだったが…というあらすじ。

設定を聞くと下ネタB級コメディのように思われるだろうがコメディ要素は皆無で、あくまでも真面目なサスペンスとして作られている。エロ・グロ描写もほとんどなし。低予算作品ではあるものの役者のわざとらしい演技もなく、撮影や音楽も臨場感があって意外なくらいに手堅い出来になっていた。とはいえ内容が内容なので真剣にとらえることは難しいのだが、「RUBBER」のカンタン・デュピューの一連の作品に雰囲気はよく似ているかと。アホな設定を真面目に撮ってるというやつ。

チップが異物挿入の誘惑に逆らえずにあらゆるものに手を出す一方で、刑事のラッセルはアルコールの誘惑を断ち切ろうと努力しているわけで、これは「レクイエム・フォー・ドリーム」のごとく中毒性をテーマにした映画でもある。話が進むにつれてチップの肛門は絶大な力を持つようになり、ブラックホールのごとく周囲のものを引き寄せて飲み込むことができ、クライマックスはそれに飲み込まれてしまったラッセルの逃亡劇が描かれるのだが(いや本当に)、それはもはやクローネンバーグのボディ・ホラーのよう。つまりこの作品はSFでもありホラーでもあり、刑事ドラマそして中毒を扱ったサスペンスでもあり、まあ結局のところは全部中途半端になっているわけだが、この設定でこういう映画を作れてしまうのは凄いことかと。

チップを演じるタイラー・コーナックって監督も務めていて、さらに脚本と音楽も担当している。この人のこと全く知らなかったけど他の作品もチェックしてみたいな。ラッセルを演じるタイラー・ライスという役者も、自分流を貫く刑事を好演している。

どうしてもその設定のためにイロモノ扱いされるのは免れないが(デートや食事中には観ないほうがいいよ)、普通によくできた映画でした。アイデアの勝利。