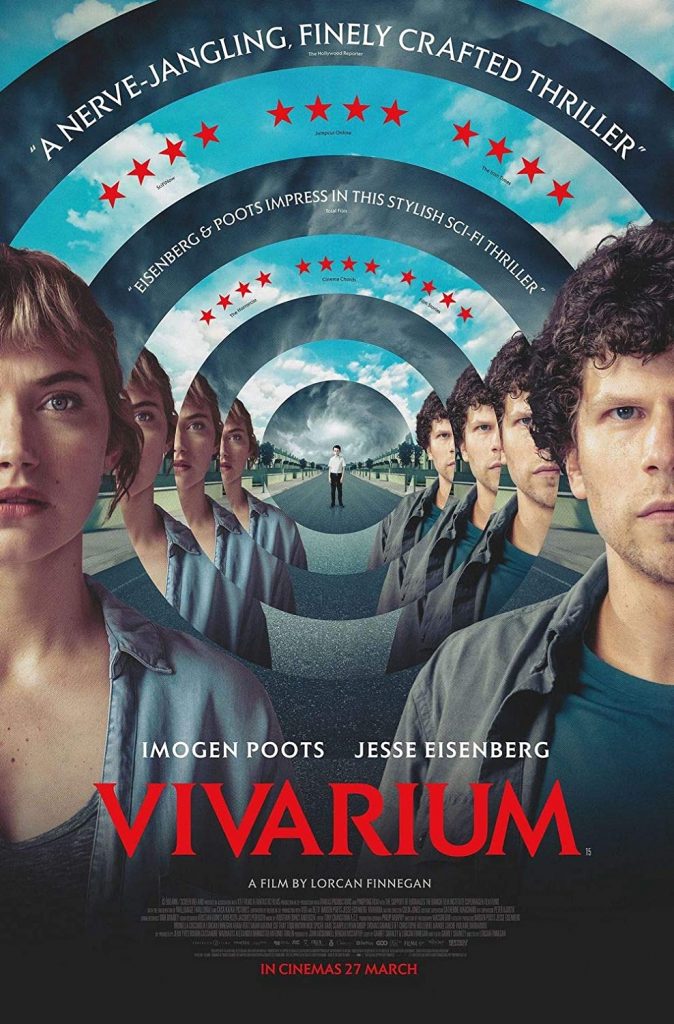

昨年の個人的ベスト映画の1つである「THE ART OF SELF-DEFENSE」のイモージェン・プーツとジェシー・アイゼンバーグという黄金コンビ(?)の新作。冒頭から出資会社のロゴが10社くらい続けて流れるのに驚くが、ヨーロッパのいろんな会社が関わってるみたい。以下はかなりネタバレしてるので注意。

ジェマとトムの若き夫妻は住む家を探しており、マーティンという奇妙な不動産業者に連れられてヨンダーという住宅地へと足を運ぶ。そこは同じ家が立ち並ぶ人気のない郊外で、そのうちの家の1つの案内を受けた二人は、マーティンに置いてけぼりにされたことに気付く。そして自分たちでヨンダーを出ようとした二人だが、どこに行ってもヨンダーを抜け出すことはできず、同じ家の前に戻ってきてしまう。こうして住宅街に囚われてしまった二人だが、食糧や日常品が入った謎の箱がどこからか送られてくるため、最低限の生活を送ることができた。そしてさらには赤ん坊の入った箱が送られてきて…というあらすじ。

脱出ものというよりも不条理SFホラーという出来になっていて、ジェマ達が具体的に何日間(何年間)ヨンダーで暮らしているのか、といった描写はほとんどなし。二人が脱出を諦めるなか、箱で届けられた赤ん坊は不気味な少年に成長していく。作品の冒頭にカッコウの托卵の光景が映されるのだが、まあわかりやすいメタファーですね。

これ内容はJG・バラードの小説あたりにかなり影響を受けてそうな気がするのだが、実際どうなんだろう?ヨンダーにはジェマ達しか暮らしていないので、テクノロジー三部作とか「殺す」みたいな郊外文化の風刺にはなっていないけど、バラードの初期のSF短編っぽい雰囲気を感じました。

1つのネタで勝負している作品なので、「トワイライト・ゾーン」のエピソードを長くしたというか、99分という尺ながら少し中弛みしている感もあるし、演出がもっと優れていれば(監督のローカン・フィネガンはこれが2作目)、より面白くなっただろうシーンもあるのだが、個人的にはかなりツボにはまった良作だった。エンドクレジットでXTCが流れる映画なんて、人生でそんなに出会えるものじゃないですぜ。「THE ART OF SELF-DEFENSE」とともに早く日本でも公開すればいいのに。