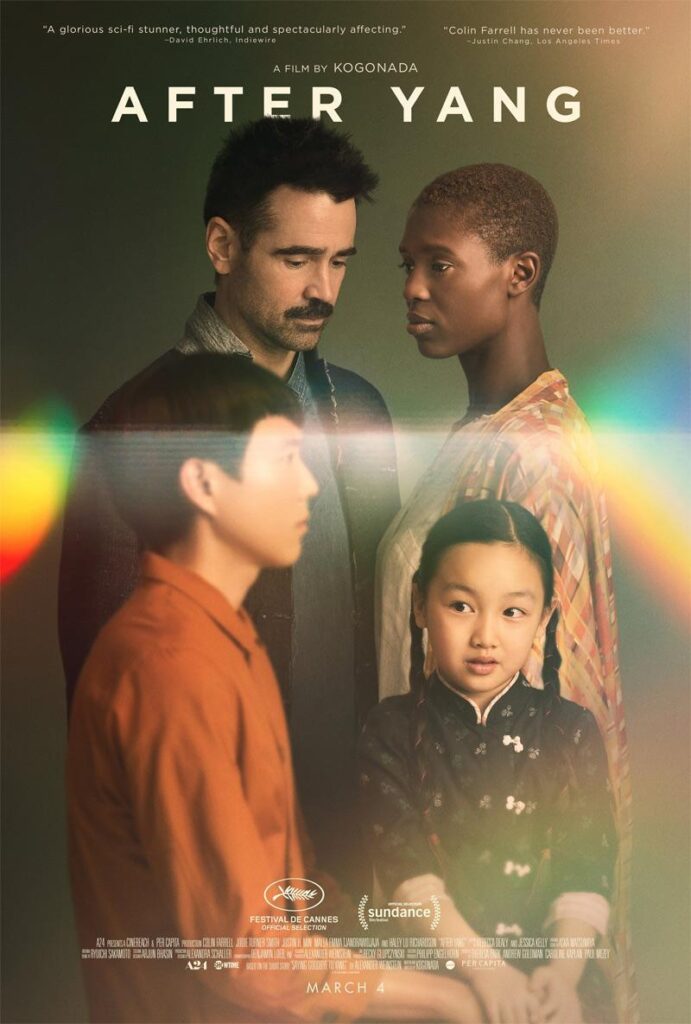

デビュー作「Columbus」が素晴らしかったコゴナダ監督の長編2作目。アメリカでは劇場公開とあわせてSHOWTIMEで配信という変則的なリリース形態で、仕方なしにゴニョゴニョしてSHOWTIMEに加入することに。以下はネタバレ注意。

舞台は未来。テクノと呼ばれるヒューマノイドが普通に家庭で暮らす時代。ジェイクとキラの夫妻は、中国から養子に迎えた娘のミカの兄代わりとして、中国文化に詳しい「ほぼ新品」のテクノであるヤンを家族の一員として迎えていた。しかしある日ヤンが作動しなくなり、ジェイクは彼を元に戻そうと奮闘することになる。元の売り場でヤンを直せないことを知った彼は非正規の修理人に頼み込むが、そこで彼はヤンが今までの生活のメモリーバンクを備えていることを知る。そのメモリーバンクを開いたジェイクは、ヤンの意外な記録を知るのだった…というあらすじ。

原作となった短編小説があるそうで、内容は「Columbus」に比べると意外なくらいにSFしているのだが、派手なアクションなどがあるわけではなく、家族の一員の喪失とその思い出を中心にしたしんみりとした話になっている。家族に迎えられたヒューマノイドの話という点ではスピルバーグの「A.I.」に通じるものがあるが、知的なアートSFとしてはアレックス・ガーランドの作品やスパイク・ジョーンズの「HER」のような雰囲気があるかな。

コゴナダの画面作りは前作以上に美しいものになっていて、室内のシーンでは壁・廊下・壁といった仕切りで画面を3分割し、廊下の奥を覗き込んでいる構図のものが多かったな。色使いも特徴的で、屋外のシーンでは芝生の映えるような緑が強調されていた。また自動運転?の車のなかで会話するシーンも多く、車に映る光の使い方も印象的であった。

ジェイクを演じるのはコリン・ファレル。「ザ・バットマン」みたいな大作に出る一方で、これやヨルゴス・ランティモスの作品に出たりと幅の広い出演をしてるな。キラ役はジョディ・ターナー=スミスで、あとはクリフトン・コリンズJr.なんかも出てました。コゴナダは韓国出身だが劇中では中国の文化に関するトリビアがヤンから語られ、音楽は坂本龍一がテーマ曲を担当しているほかミツキの歌が使われていたりと、いろんなアジアの要素が含まれている作品でもありました。

SF的な要素に押されて、前作に比べると感情的な盛り上げに少し欠ける気もするが、これは物語の要であるヤンが不在であることも関係しているかな。とはいえ映像の非常に美しい、幻想的な作品でした。劇場の大画面で観るとまた感想が違ってくるかもしれない。